|

坂上田村麻呂伝承も残る台温泉は、花巻市郊外の静かないで湯。自炊専門の小さな宿から純和風の旅館まで、16軒ほどの宿が建ち並んでいる歴史ある温泉地だ。

所在地:岩手県花巻市台1-161

TEL:0198-27-2454

●泉質:ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉

●源泉温度:73.2度

●湧出量:67?/分

●pH:8.2

●日帰り入浴:不可

13年の4月某日、温泉取材の旅で、私は岩手にいた。

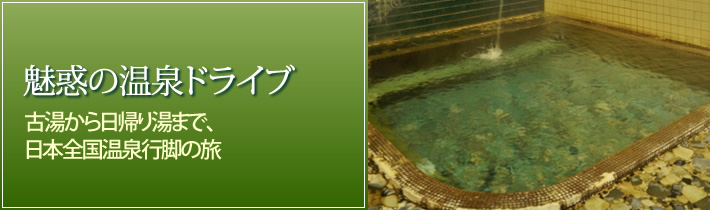

浴槽の湯底から新鮮な湯が湧く「ぶくぶく自噴泉」を探して、わずかな情報を元に温泉地を訪ね歩く旅をしていた。

台温泉も、その下調べの過程で名前が挙がった温泉地だった。

東北自動車道・花巻ICから県道37号を西へ向かう。

5分ほど走ると花巻温泉の大きな看板が見えてきた。台温泉はここからさらに山懐に入っていく。

ほどなく、台温泉に到着した。宿泊客の姿はまばらだ。

宿の駐車スペースにクルマを停めるのは気が引けるので、まずは温泉街をゆっくり走ってみることにした。

クルマですれ違うことができるほどの道路の両側には、いくつかの旅館が建ち並んでいる。

16軒ある旅館のうち、6軒は規模の小さな自炊旅館だ。街道沿いの昔ながらの温泉街といった風情が漂う。いくつかリフォームされて新しくなった宿もあるが、温泉街のにぎわいを期待するにはさみしい。

雪融けが終わり、新芽が芽吹き始める季節。

ゴールデンウイークを前に、観光地はまだ春のにぎわいには遠い。雪の中で縮こまった体をほぐし始めたばかりで、本格的なシーズンはまだ先のように思える。

台温泉の歴史は古い。

台温泉に近い花巻市周辺には温泉がたくさん点在しており、征夷大将軍としてこの地に足を踏み入れた坂上田村麻呂の伝承が残っているところもある。台温泉もそのひとつだ。

およそ1200年前、坂上田村麻呂東征の際に、家臣の勧めで湯治に訪れたと伝わっている。

郷村史によれば、温泉の発見の年代はつまびらかではないものの、元中年間(1384~1392)と考えられている。古くは北湯口の山中に湧出していたが、神巫が鶏卵を湯の出口に投じたところ、谷が移ってここに湧出するようになったという伝承が残っている。

明治18年に刊行された『日本鉱泉誌』には、「嘉慶元年丁卯(1387)二月、小瀬川徳右エ門が薪を採りに行った際、この温泉を発見した」という記載がある。

元中四年と嘉慶元年は同じ年で、元号の呼び方の違いは南北朝政権それぞれの立場によるものだ。

御亀山天皇の南朝方が元中、御小松天皇の北朝方が嘉慶を使用していた。

ほぼ同じ年代を示していることから、南北朝時代に発見されたものと考えて間違いないだろう。

ただ、温泉街にある由来書きの看板は、同じ人物名が登場するものの、エピソードに若干の違いがある。一部抜粋してみよう。

「猟夫雉子を逐ふて山深く分け入り溪谷に雲煙の立ち昇るを見恐れて逃げ帰りかくと邑人に告ぐ。将監(村人小瀬川徳右衛門の祖なりという)心に温泉なるを察し、単身山中に入り辛うじて温泉を発見し邑人とともにしばしば入浴せしという、今の大湯(雉子の湯ともいう・現冨手旅館)即ちこれなり。」

冨手旅館は温泉街の奥、台温泉神社の向かいにある小さな宿で、この一帯が台温泉発祥の地ということになるのだろうか。

台温泉には源泉をもつ宿がいくつかあり、泉質は大きく3つに分かれている。

●単純硫黄泉

・泉温:88.4度/pH値:8.4

●含硫黄-ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉(硫化水素型)

・泉温:96度/pH値:8.2

●ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉

・泉温:76度/pH値:8.0

温泉街地図と宿の泉質とを見比べてみると、おおまかに温泉街奥の上部が硫黄泉で、中盤が硫酸塩泉、温泉街入口付近が塩化物泉に分かれているようだ。

共通点は全体にかすかに硫化硫黄臭を帯びていて、アルカリ性を示していること。

アルカリ性の単純硫黄泉は珍しく、長野・野沢温泉や鹿児島・白木川内温泉、湯川内温泉など、温泉大国の日本でもとても限られている。

旅館組合によれば台温泉では十数カ所の源泉があるというが、山の懐から湧き出す温泉は場所ごとに微妙に変化しているのだろう。

とても繊細な、大切な温泉であることが泉質から伝わってくる。

台温泉に来る前、大きな旅館・ホテルが建ち並ぶ花巻温泉を通ってきたが、花巻温泉は台温泉から引湯することで出来上がった温泉地だ。

だから、台温泉こそが本家本元なのだと合点がいく。

さて、肝心の取材先だが、選んだ宿は温泉街入口に近い滝の湯旅館。

ここは、一軒だけ山の中腹に上がったところにある宿で、独自の源泉をもつ老舗旅館だという。

「ぶくぶく自噴泉」に出合う期待を胸に、いざ旅館へと向かった。

温泉街の通りから山の斜面に目を向けると、緩い登りのスロープをまたぐように、鉄筋コンクリートの建物が建っているのが見えた。壁に「滝の湯」との大きな看板がある。

いささかイメージと違っていて拍子抜けしたが、スロープを上がり、建物をくぐるようにして玄関に回りこむと、木造家屋が姿を現して驚いた。

落ち着いた、老舗旅館の雰囲気が漂っている。

玄関を開けると、ご主人自らお出迎えしていただいた。

ご挨拶すると、名刺には小瀬川とあった。開湯縁起に登場した小瀬川徳右衛門の末裔なのだろうか。もしくは、この一帯には多く見られる名前かもしれない。

さっそく湯床に案内してもらう。

男湯浴室のトビラを開けると、タイル張りの浴槽が目の前に広がった。

正面の壁の上部から、高さは3mほどはあるだろうか、打たせ湯のように湯が浴槽に注ぎ込まれている。

「滝の湯旅館」。

まさに宿の名前の通り、滝のような湯が豊富に注がれている温泉だった。

探し求めていた「ぶくぶく自噴泉」でないことは明らか。

しかし、入浴者がいないにもかかわらず、湯滝は次から次へと浴槽に流れ込んでいる。

「ぶくぶく自噴泉」でないとはいえ、入浴せずに帰るわけにはいかない。

弱アルカリ性の透明な湯は、口に含んでも味は感じられない。ただ、ほんのわずかに硫化硫黄臭が漂い、明らかに温泉だというのはわかる。

しかも、湯が新鮮だから、肌にさらりと当たって心地いいことこのうえない。

加水、循環、加熱なしの、正真正銘の源泉かけ流しだ。

話をうかがうと、源泉は女湯に近い建物脇の山の斜面から湧き出ているのだという。一度タンクで湯を溜めて温度を調整し、湯量を調整して浴槽に注ぎ込んでいる。

かつては男湯と女湯はつながっていたが、現在、滝湯が楽しめるのは男湯だけだ。

湯口がふたつあるが、湯の勢いで顔にしぶきがかかってしまうため、いまは一方を閉じて使っている。

そして残念なのは、日帰り入浴ができないこと。

かつては日帰りの客を受け入れていたのだが、勝手に館内を歩き回るなど、マナーが悪い客がいたために、現在は断ってしまっているのだという。

帰りがけ、玄関脇に掲げてあった、台温泉の古い絵地図に目が止まった。

明治初期の、台温泉の風景。

通りには馬車と湯治客がにぎやかに行き交い、温泉街の入口には牛乳の搾乳場と台焼という陶芸の窯場が描かれていた。

温泉街を進むと、料理屋、雑貨店、海産物を扱う商店があり、染彩業を営む工場もある。そして上り坂を上がった中腹には、ひと際大きな木造の滝の湯旅館があった。

そこには多くの観光客が訪れ、魅力にあふれた温泉地の姿が描かれていた。

これから台温泉はどうなっていくのか。

再興のヒントがその絵にあるような気がしながら、複雑な気持ちで温泉をあとにした。

東北自動車道・花巻ICから西へクルマで10分。花巻南ICからクルマで15分。16軒ある宿のうち、日帰り入浴ができるのは10軒のみ。料金は大人200円~500円と比較的リーズナブルだ。温泉街には日帰り入浴施設の「精華の湯」がある。営業時間は6:00~22:00で年中無休。大人500円、小学生250円。

長津佳祐

ゴルフや温泉、クルーズ、スローライフを中心に編集・撮影・執筆を手がける。山と溪谷社より共著で『温泉遺産の旅 奇跡の湯 ぶくぶく自噴泉めぐり』を上梓。北海道から九州まで自噴泉の湯船を撮り下ろしで取材した、斬新な切り口の温泉本になっている。